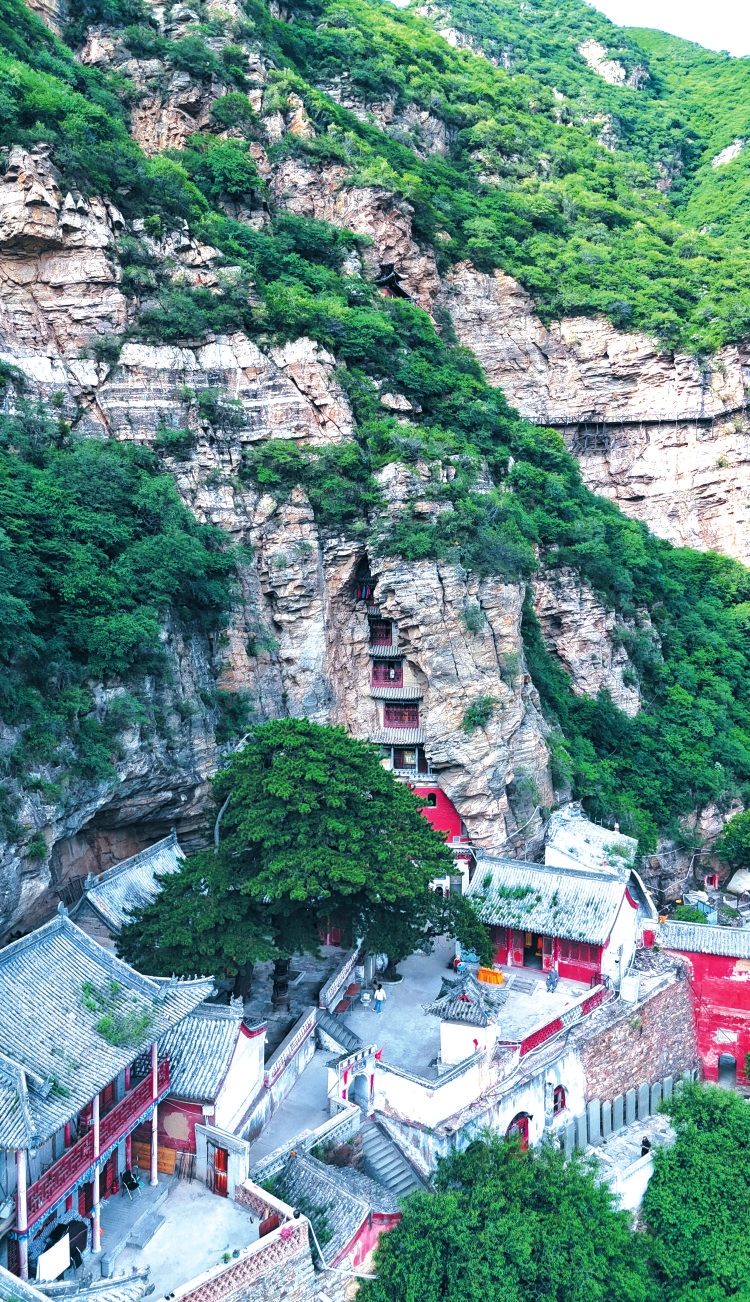

代縣趙杲觀宮愛文攝

趙杲觀吳杰強(qiáng)攝

趙杲觀賀連舟攝

□作者李九龍

在晉北代縣的東南一隅,有一座天臺(tái)山����,它巍然聳立�����,像大地沉睡千年后驟然挺起的脊梁��。這座隸屬五臺(tái)山脈西段的山峰�����,距縣城二十公里����,主峰海拔1951米�����,山勢(shì)如巨龍伏臥���,脊線呈東北——西南綿延���。其名之秘,深藏于山腹古剎天臺(tái)寺的鐘磬余韻里����;其名之顯,蘊(yùn)含在省重點(diǎn)風(fēng)景名勝區(qū)趙杲觀之中����。因別于浙江天臺(tái)山,故冠以“北”字,稱北天臺(tái)山��。

北天臺(tái)山山體以元古界變質(zhì)巖與花崗巖為骨�����,經(jīng)萬(wàn)年風(fēng)雨剝蝕��,成就了如今斷塊嶙峋�、溝壑如削的雄奇地貌。山勢(shì)獨(dú)具“山”字奇格�,中央孤峰傲然拔起,直指云霄�����;兩側(cè)絕壁森然陡立�����,深澗縱橫��,儼然一道險(xiǎn)隘屏障����。冷兵器時(shí)代的烽煙曾在此升騰����,多少金戈鐵馬的呼嘯�����,皆被這嶙峋山巖無聲吞咽�����。

山巒的懷抱里���,生命如暗涌般豐沛。因受地形影響�����,樹木隨山就勢(shì)�,各呈奇態(tài),蔚為壯觀��,有山桃����、山杏��、刺梅���、照山白、黃櫨等植被�����,四季景致參差遞變����,織成一幅莽莽蒼蒼的天然畫卷。這里孕育著北方罕見的針闊混交林海:油松虬勁如盤龍����,落葉松挺拔似青峰,楓樹則如丹霞染透秋空��。風(fēng)霜是嚴(yán)酷的刻刀�,雕琢出萬(wàn)千姿態(tài):或枝干盤曲于危崖,或挺拔獨(dú)立于云際�����。四季于此揮灑色彩:春則野花綴坡如星落����,夏有濃蔭蔽日似墨潑��,秋來層林盡染若霞燒����,冬至冰掛瓊枝恍入琉璃仙境��,實(shí)乃北地珍貴的植物寶庫(kù)���。山勢(shì)陡峻�����,自成小氣候,氣象瞬息萬(wàn)變��,云生霧涌�,更添幾分迷離。

一

北天臺(tái)山的精魂���,深植于溝掌幽邃處的“三晉第一觀”——趙杲觀�����。其名源自一段浸透血淚的春秋悲歌����。據(jù)《呂氏春秋》記載,公元前475年���,晉國(guó)卿大夫趙襄子為拓疆土���,于夏屋山(今代縣東北,和勾注山相接)設(shè)謀誘殺其姐夫代王���。代王夫人(趙襄子之姊)聞此噩耗��,質(zhì)問弟弟無果���,遂悲憤自戕以殉故國(guó)。代國(guó)丞相趙杲��,毅然掛印封金��,攜遺臣家眷遁入此山����,避世苦修��。后人感佩其忠貞氣節(jié)����,遂將其棲隱之地尊為“趙杲觀”�。此觀依天然洞穴營(yíng)建,素有“天臺(tái)十八洞���,洞洞各不同”之奇絕���,創(chuàng)建于北魏太延年間(公元435年-440年),歷經(jīng)一千五百余載風(fēng)霜��,今為國(guó)家級(jí)森林公園�、山西省重點(diǎn)風(fēng)景名勝區(qū)與重點(diǎn)文物保護(hù)單位。古人曾贊:“臨幽谷,倚奇巖,山清水秀,洵代郡之勝境,人間第一蓬萊也�。”

入山門��,穿行于北洞區(qū)����。彌勒洞高踞峭壁�,殿宇凌空��,數(shù)百級(jí)石階如天梯垂掛�,為朝山第一洞天�。彌勒祖笑坐蓮臺(tái)俯瞰塵寰。四大天王分別手持清風(fēng)劍����、琵琶、雨傘和蜃���,象征風(fēng)���、調(diào)、雨����、順。前行不遠(yuǎn)����,支腰石突兀而生。支腰石又名下馬石���,為官騎馬者唯于此棄鐙�����,方可入觀進(jìn)香���。相傳有位虔誠(chéng)老者至此�,累得腰酸腿疼氣喘吁吁��,無意間以樹枝支撐石縫�����,痛楚頓消�����,自此“支腰石”故事得以流傳���。過了支腰石���,碑林長(zhǎng)廊依山逶迤,三十通古碑靜默矗立�。趙杲觀,這座曾經(jīng)的道教清修之所��,在歷史的斷層中���,完成了一場(chǎng)關(guān)于“消逝”與“存在”的對(duì)話����。

碑林深處�����,便是趙杲觀的心臟——朝元洞���。其構(gòu)造堪稱鬼斧神工:五層木樓如寶塔斜倚���,層層內(nèi)縮,依次塑有彌勒���、如來�、玉皇大帝���、玄天上帝�、接引佛等諸佛像,鑲嵌于峭壁間一道天然巨縫之中�����。自底層洞門入內(nèi)�,需援鐵鏈攀援而上,至第三層始有木梯��。及至頂層�����,爬出洞口�,蒼茫山色盡收眼底,恍然有置身蓬萊之幻��。相傳此洞正是趙杲當(dāng)年餐霞飲露���、靜觀世變的隱修之所���。

朝元洞東北,九仙女洞幽藏絕壁�。洞內(nèi)塑代王九個(gè)女兒像,各執(zhí)樂器���,其中八位容貌相似�,形同孿生姐妹,一樣的俊美嫵媚��。唯第九女卻凝眸回望�,微蹙愁容����。相傳這代王的第九個(gè)女兒,避難于凌空絕壁洞穴后����,實(shí)在有些難耐落寞���,想重溫昔日奢華舊夢(mèng)而重返世間�����。趙杲見她如此�����,更怕觸動(dòng)其余幾位女兒歸舊之心�,逃離下山惹出禍端�����,便終日坐于洞口嚴(yán)加看守�。據(jù)說夜宿者常聞洞中傳出歌聲�,幽怨婉轉(zhuǎn),如泣如訴��。洞口樓閣塑趙杲像����,神態(tài)堅(jiān)毅,目光如炬�����。因距窟頂僅余二指半�,故有“趙杲觀離天二指半”之說。

九仙女洞西北���,是仙閣登云洞�����,堪稱奇絕之冠�����。三重樓閣懸嵌于萬(wàn)仞絕壁���,后方倚石洞建重檐����,上層塑太上老君�、元始天尊���、通天教主三像��,中層塑關(guān)帝像��,匾額高懸“橫空出世”��。上下竟無棧道可通����,唯數(shù)丈鐵鏈垂于虛空�����。攀援者需手足并用,引身而上����。至半山腰,更有凸巖如蓋板阻路����,鐵索于此乍然懸空,需奮力蕩環(huán)�,方得續(xù)攀。此閣盡得“玄����、險(xiǎn)、奇����、絕”之真味,趙杲觀因此贏得“雁門懸空寺”的驚世美名���。

九仙女洞極頂西側(cè)����,是老祖洞三重樓閣。老祖洞洞樓三層�����,頂層供奉趙杲牌位�����,中層塑趙杲之像���,為祭祀老祖趙杲之地�。相傳趙杲于此隱修����,仙逝后形骸遺留洞中�,蛻化為洞中巨石,人稱“老祖石”�����。

九仙女洞北�,是藥王洞,相傳為藥王孫思邈棲身煉藥之所���。孫思邈�����,京兆華原(今陜西省銅川市耀州區(qū))人�,唐代醫(yī)藥學(xué)家、道士�,被后人尊稱為“藥王”。孫思邈十分重視民間的醫(yī)療經(jīng)驗(yàn)�����,不斷積累走訪�����,及時(shí)記錄下來���,著有《千金方》《千金要方》《千金翼方》��。唐高宗顯慶四年(659年)���,他完成了世界上第一部國(guó)家藥典《唐新本草》。唐永淳元年(682年)��,孫思邈與世長(zhǎng)辭。

藥王洞口古松迎風(fēng)長(zhǎng)嘯���,洞內(nèi)清涼澄澈�,似有渺渺藥香浮動(dòng)��,聞之神清氣爽����。史載孫思邈曾寓居鳳凰觀與趙杲觀,白晝背負(fù)藥簍攀巖采藥���,親嘗百草�,救死扶傷��;夜晚青燈黃卷�,苦研醫(yī)理�,終得岐黃真髓。洞南藥王廟臨崖而筑����,雕梁畫棟間香火繚繞,匾懸“天醫(yī)靈廬”��,旁置聯(lián)語(yǔ):“荊山對(duì)峙作佛閣圍屏,沱水縈流勝蓬壺妙境���?���!毕鄠鲗O思邈修道于此����,廣施仁術(shù),百姓感念其恩德�,遂建廟祭祀。

二

山石緘默��,卻深藏千年傳說����。藥王洞北山頂,一巨石形如巨龜偃臥��,人稱“鎮(zhèn)山仙石”�����。相傳天臺(tái)寺初建�����,妖祟作亂,玉帝敕令東海龍王遣神龜至此鎮(zhèn)壓�。藥王洞西側(cè)峭壁,天然呈現(xiàn)八卦卦爻���,是為“八卦攢頂石”�。傳說趙杲見弟子悟道艱難���,遂運(yùn)無上法力�,凌空揮掌���,將伏羲八卦圖烙印石壁��,為迷途者點(diǎn)亮心燈��。九仙女洞北側(cè)�����,一石突兀擎天,頂平如砥����,可容數(shù)人趺坐����,此乃“觀星臺(tái)”����。相傳趙杲隱修老祖洞時(shí),白日洞中苦讀黃卷��,夜晚必登此臺(tái)��,仰觀星漢流轉(zhuǎn)���,參悟天地玄機(jī)����,風(fēng)雨霜雪無阻�。年深日久,磐石竟被趙杲身體磨平���,足見其超乎常人的毅力與恒心�����。

自朝元洞南行�,便入南洞區(qū)。觀音洞(三圣殿)背嵌石洞�,前出飛檐,中塑觀音�����、文殊�、普賢三菩薩金身,周列十八羅漢�,或執(zhí)卷,或捻珠�����,或秉缽�,或弈棋,神態(tài)栩栩�����。兩壁所嵌瑯玕壁畫“觀音救難圖”尤為珍貴�����。自在庵洞乃僧侶清修禪房����,前廊僅容旋馬,仰則危崖壓頂�,俯見幽谷生云。洞分兩室�����,曲階相連��,內(nèi)室僅一小窗透入天光����,炕灶猶存,歷來為高僧悟道坐化之圣所�����。

觀音洞東�����,是羅漢洞三層樓閣����,懸匾“天庭”��,配聯(lián)“深山藏古剎����,綠樹隱圣地”���。上百級(jí)石階如梯陡立���,洞內(nèi)敞朗,亦塑十八羅漢����。相傳觀音于此現(xiàn)真身時(shí),十八羅漢正在蟠桃園宴飲�,循跡而至,見此青山綠水�,頓覺是弘法佳境,遂感念菩薩點(diǎn)化�����,長(zhǎng)聚此間,廣宣妙法����。羅漢洞南,滴水洞蝸嵌崖底�,池大如蓋����,不涸不溢,清泉自壁隙如珠玉滴瀝���。相傳建觀之初�,觀中滴水貴如油����。李姓和尚下山至鳳凰泉挑水,無論寒暑�,每日往返十?dāng)?shù)里,肩肉磨爛而志不移����。他惜水如命,自身渴極亦不飲半口����。精誠(chéng)所至����,感動(dòng)天臺(tái)山神��,聚四方巖露滴瀝成此“滴水洞”����。李仙廟玲瓏如龕,筑于觀音洞南側(cè)��,內(nèi)塑擔(dān)水李仙臥像:一手托桶梁���,一手枕腦后���,雙目微瞑,似笑非笑��,猶在夢(mèng)中擔(dān)水不輟��。相傳李仙坐化時(shí)年僅36歲����,手捧水瓢而逝�����,其挑水榆木扁擔(dān)竟插地生根成樹���。傳說此樹因感應(yīng)李仙生前醫(yī)道,剝其皮研末沖服�,可療沉疴。

通往極頂之路����,必經(jīng)“鬼見愁”����。此處巖壁幾近垂直,光滑如鑒���,僅憑蜂窩般淺小石窩借力攀登���,險(xiǎn)峻異常。令人震撼的是附近巖層中密嵌形態(tài)各異的貝殼化石�,無言訴說著此地滄海桑田的巨變。一道斜貫山體的朱砂色天然紋路����,宛如大地深刻的血脈���,與古老化石群共同凝固成一部恢弘的地質(zhì)史詩(shī)。

三

北天臺(tái)山是凝固的地質(zhì)史詩(shī)�,油松、落葉松和楓樹等天然針闊混交林與豐富的物種���,默默守護(hù)著北方典型的植物和藥物基因庫(kù)密碼��;趙杲觀交織著忠義�����、隱逸與世事蒼茫的喟嘆�。這座天地間的沉默巨著��,以巖層為厚重書頁(yè)��,森林為蒼翠墨痕���,傳說為玄妙注腳�����,將自然之奇�、歷史之重與生命之思熔鑄一體,亙古矗立���。

如今����,北天臺(tái)山不僅靜立于歲月深處����,更作為文旅融合的生動(dòng)載體,舒展其深厚底蘊(yùn)���。當(dāng)?shù)匾陨鷳B(tài)為基、文化為魂����,推出“天臺(tái)山文化尋根之旅”,融合地質(zhì)研學(xué)����、生態(tài)觀察、古道巡禮與宗教靜修�,引導(dǎo)游客不僅看山看洞����,更要讀史讀心�����。農(nóng)家樂依山而建����,窗外即云海;代縣剪紙�、面塑、燙畫�����、北派彩塑繪畫等非遺技藝走進(jìn)景區(qū)�����,手作體驗(yàn)讓傳統(tǒng)文化可親可近�����。四季主題文旅活動(dòng)——春有山花攝影��、夏有避暑禪修、秋有紅葉寫生��、冬有冰雪祈福�,讓這座名山煥發(fā)時(shí)代風(fēng)采。當(dāng)曙光輕吻古城黛瓦�����,北天臺(tái)山又一次緩緩打開它滄桑而溫潤(rùn)的懷抱����。它不僅在等待下一個(gè)心懷敬畏的行者,更邀請(qǐng)每一個(gè)渴望在自然中安頓身心���、在文化中尋找根脈的現(xiàn)代旅人�,踏入這本文旅交融的活態(tài)典籍����,以自己的腳步續(xù)寫新的山水篇章��。山風(fēng)過處�,松濤依舊,仿佛亙古的低語(yǔ)穿越時(shí)空:“所有尋覓����,終將抵達(dá)����?!边@聲音,是山的箴言��,是歷史的回響��,也是這片土地文旅共生最深沉的回聲����。

(責(zé)任編輯:梁艷)